Chronik von Reichenbach im Vogtland

Geschichtlicher Teil bis zum Jahr 1930

Nach dem Buch "Geschichtliches und Heimatkundliches aus elf Jahrhunderten", verfasst von Philipp Wagner (1867–1946), Bürgermeister i.R., Heimatforscher und Ehrenbürger der Stadt Reichenbach/V. Das Buch wurde im Jahr 1934 im Verlag Emil Müllers Buchhandlung veröffentlicht.

Die Zeit vor 930

Ein uralter, vielleicht vorgeschichtlicher Weg führt von Süden Europas durch das Gebiet des heutigen Bayern nach Norden. Er überschreitet in unserer Umgebung nacheinander die Saale, die Elster, die Trieb, die Göltzsch und den Raumbach. Von da lief er über den Joppenberg nach der Mulde bei Zwickau. Hier teilte er sich in einen Nordstrang längs der Pleiße nach Leipzig und in einen Oststrang nach Dresden. Seit Jahrtausenden sind auf ihm ganze Völker nach dem Süden, Jäger, Krieger und Händler (Griechen, Römer, Araber) nach dem Norden zur Ostsee gezogen. Alle 20 bis 30 km haben sich an Fluss- und Bachübergängen sowie Straßenkreuzungen immer wieder befestigte Rastorte gebildet; sie waren die Endpunkte je eines Tagesmarsches (z. B. Hof, Plauen, Reichenbach, Zwickau usw.). Seit wann unsere Gegend dauerhaft von Menschen bewohnt ist, lässt sich nicht nachweisen. Aber bereits vor 3 oder 4000 Jahren haben Illyrer oder Kelten den Verteidigungswall auf dem Eisenberg über dem Tal der Trieb bei Mylau gegen Feinde aufgetürmt, die von Norden heranzogen. Schon 300 Jahre vor Christi Geburt jagen germanische Hermunduren im Vogtland,die später mit Angeln und Warnen das Volk der Thüringer bildeten. Im Jahre 531 unserer Zeitrechnung erlag ihr Reich dem Ansturm der Franken. Die Thüringer zogen sich darauf aus dem Gebiet des heutigen Sachsen hinter die Saale zurück.Bereits früher waren seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus germanische Stämme aus dem östlichen Deutschland nach Westen und Südwesten hindurchgewandert (Völkerwanderung);hinter ihnen drangen vom 7. Jahrhundert an von Osten und Nordosten her Slawen nach; sie besiedelten allmählich das Land von der Elbe bis an den oberen Main. Hier gebot ihnen Kaiser Karl der Große eine Grenze. Die Slawen, die das heutige Sachsen besiedelten, gehörten zum Stamm der Wenden oder Sorbenwenden. Slawische Gaue in unserem Vogtland waren der Plisnigau an der Pleiße, der Zwickowegau umZwickau, der Milingau um Reichenbach, der Dobnagau bei Plauen.Im 10. Jahrhundert begannen die Deutschen das einst germanische Land wieder zurückzuerobern; im Jahre 929 unterwarf König Heinrich der Erste die sorbischen Daleminzier im Gau Lommatzsch und gründete die deutsche Burg Meißen.

930 bis 1030

In der Zeit zwischen 930 und 1030 eroberten die Deutschen unter den Kaisern Otto dem Großen, seinem Sohn und Enkel gleichen Namens in immer wiederholtem Kampf fast das ganze Gebiet zurück, das die Slawen in Besitz genommen hatten. Das Grenzland nach den Slawen zu wurde in drei Bezirke geteilt, die die Namen Nordmark, Ostmark und Mark Meißen erhielten. An den wichtigsten Stellen der großen Straßen und der Wasserläufe, insbesondere an den Endpunkten der Tagesmärsche, legte man deutsche Burgen, Kirchen und Dörfer an. Diese Orte wurden Mittelpunkte der Landesverteidigung, des Verkehrs und des Handels; sie sind auch später zu Städten erhoben worden. Die unterworfenen Slawen verloren die Freiheit und wurden Leibeigene der deutschen Herren; die Hauptlinge errangen oft die Stelle des Vermittlers zwischen dem Sieger und den Besiegten. Sie erhielten landwirtschaftlichen Besitz, den sie als sogenannte Laß gegen Entrichtung eines sogenannten Laßzinses bebauten. Wann die deutsche Burg auf dem Hang des Burgberges im Westen unserer Stadt gegründet worden ist, die in alten Urkunden genannt wird, und wann die erste deutsche Niederlassung oberhalb der beiden Stadtbäche ( die sogenannte Altstadt ), entstanden sein mag, ist nicht festzustellen.

*zinspflichtige Laßgüter bestanden in Reichenbach noch im 18. Jahrhundert an der Ruppelte und dem Vogel

1030 bis 1130

Nicht ohne erbitterten Widerstand wich der Slawe vor dem Deutschen zurück. Die zweite Hälfte des elften und die erste des zwölften Jahrhunderts hallten wider vom Lärm des Kampfes. Immer wieder stürmten Sorben im Verein mit Tschechen oder Polen gegen die deutsche Ostmark an; manche deutsche Burg und Kirche, mancher deutscher Flecken sank in Rauch und Trümmer.Im seltenen Willen des deutschen Eroberers aber brachen alle Anstürme zusammen. Auch in der Nähe Reichenbachs, auf dem sogenannten Kalten Feld, soll eine große letzte Schlacht zwischen Deutschen und Slawen stattgefunden haben.Um das Jahr 1080 wurde auf einer vor Hochwasser geschützten Felsplatte des Talhanges, dem heutigen Kirchplatz, die erste christliche Kirche des sächsischen Vogtlandes erbaut; sie fiel schon bald einem Brand zum Opfer. An ihre Stelle trat eine steinerne, die „bei einem Einfall von Feinden“ zerstört wurde; an ihrem Platz wurde im Jahre 1140 eine dritte gemauert. Sie führte später den Namen Münster zu St. Peter.

1130 bis 1230

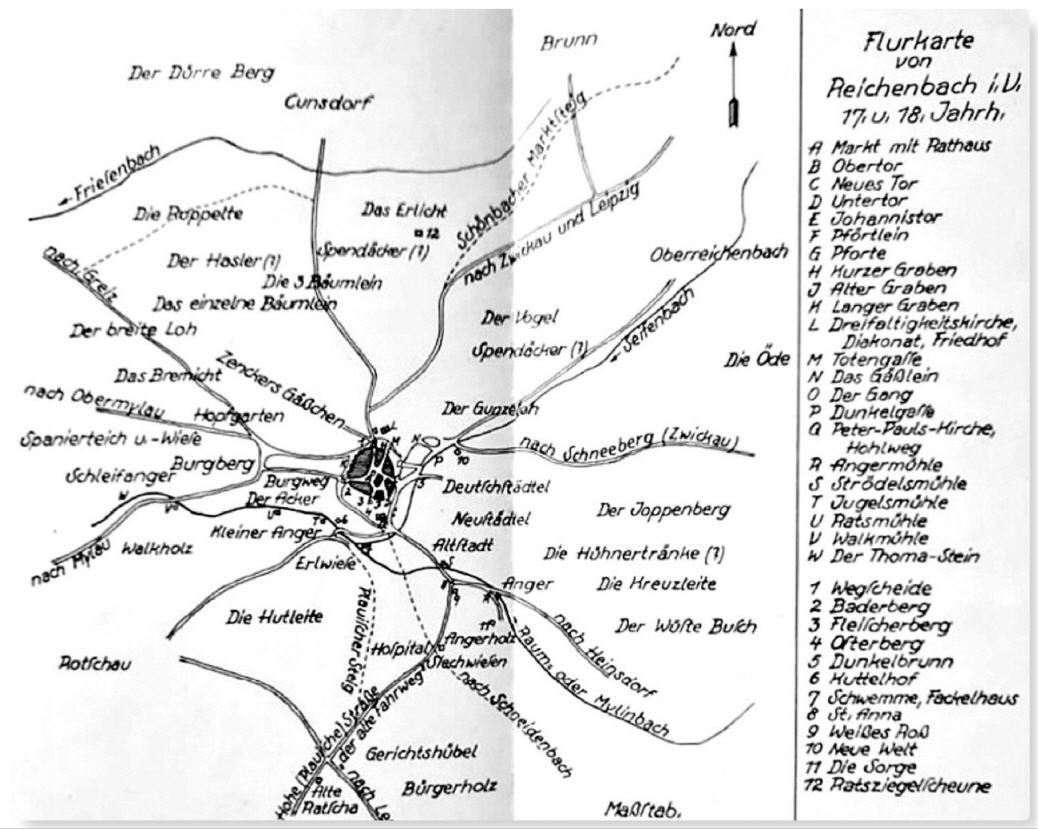

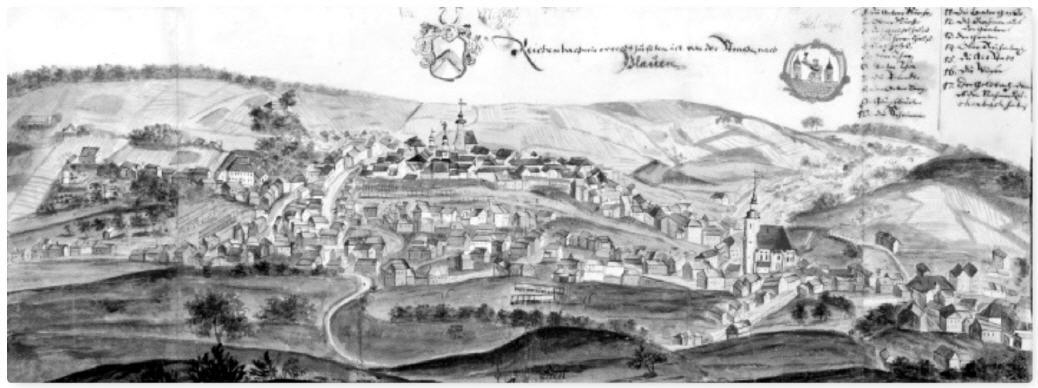

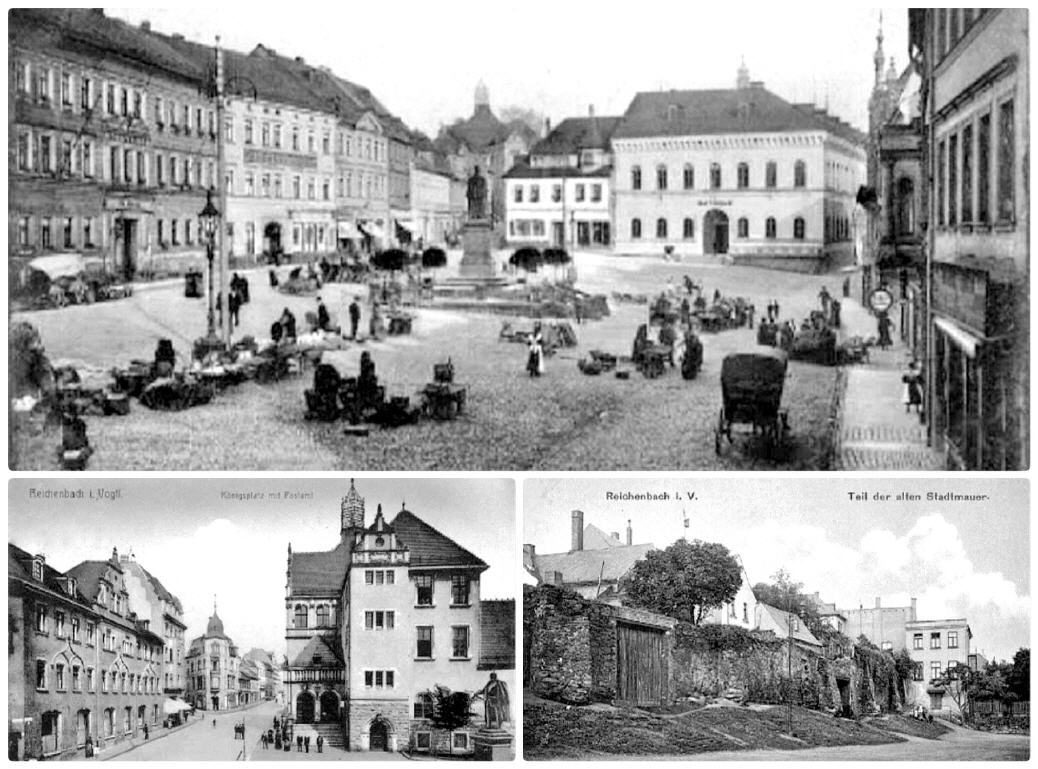

Während Reichenbach zunächst ein Dorf, darauf ein Marktflecken gewesen war, ist es in der Zeit zwischen 1220 und 1240 zur Stadt erhoben worden. Das geschah durch den Landesherrn. Solcher war durch die Eroberung des Gebietes an sich der Kaiser; seine Verwaltung überließ er hier besonderen Beamten, die als Vögte bezeichnet wurden. Daher rührt der Name der Landschaft. Den Milingau mit Reichenbach schenkte Kaiser Friedrich der Zweite im Jahre 1212 dem König Ottokar von Böhmen. Dieser kümmerte sich aber nicht um den Gau, und so maßten sich die Vögte von Greiz und Plauen, ohne Widerspruch zu finden, das Amt des Landesherrn über Reichenbach und Umgebung an. Einer von ihnen, wahrscheinlich Heinrich der Fünfte von Greiz, hat oberhalb des Kirchplatzes nach regelmäßigem Grundriss die Stadt Reichenbach erbaut; die Kirche hat immer außerhalb des Mauerringes gestanden. Die Stadt wurde einem Rat mit dem Bürgermeister an der Spitze unterstellt und mit Mauer und Graben umzogen.* Zwei Tore, das Untere oder Plauische und das Obere oder Zwickauer, vermittelten den Ein- und Ausgang. Der östliche Graben hieß der Kurze, der südliche am Gänspöhl der Alte und der von da nach dem Obertor führende der Lange Graben. Die Verteidigung der Stadt gegen Feinde lag den Bürgern selbst ob; dafür hatten sie besondere Rechte: niemand durfte im Umkreis einer Meile von der Stadtmauer Handwerk, Handel oder Gewerbe treiben, Bier brauen, Salz verkaufen und Wegegeld erheben. Das war die sogenannte Bannmeile, die durch freiere Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens allmählich an Bedeutung verlor. Einige Dörfer innerhalb des Kreises wurden Marktflecken oder Städte, denen die gleichen Rechte zustanden, wie sie das ältere Reichenbach schon seit langem besaß. So wird Mylau im Jahre 1454 erstmals als Stadt genannt, Netzschkau wurde 1491 dazu erhoben.

* dürftige Reste der Mauer am Albrechts- und Roßplatz

1230 bis 1330

Um die Stadt entwickelten sich allmählich einige Vorstädte, z. B. die Mittelstadt, die beiden Dunkelgassen, der Osterberg mit dem Gänspöhl, der Anger und andere mehr. Im Osten und Süden der Stadt wurden seit dem zwölften Jahrhundert von pfälzischen, fränkischen und thüringischen Siedlern, zum Teil auch von solchen aus dem Westen des Reiches, nach und nach zwölf Dörfer angelegt, die zum Sprengel der Reichenbacher Kirche gehörten: das Dorf Reichenbach ( später Oberreichenbach genannt ), Heinsdorf, Hauptmannsgrün, Waldkirchen, Irfersgrün, Pechtelsgrün, Plohn, Röthenbach, Abhorn, Schönbrunn, Schneidenbach und Weißensand. Die mit „grün“ zusammengesetzten Orte sind fränkischen Ursprungs. Slawische Leibeigene der Ritter wohnten in Rotschau, Lambzig, Foschenroda, Netzschkau und Mylau; sie gaben ihren Wohnorten die slawischen Namen.* Im Jahre 1264 belehnte der Vogt Heinrich von Plauen den Deutschen Ritterorden mit der Kirche Reichenbachs. Der feste Hof des Vogtes, der sich als Bollwerk neben dem Unteren Tor befand, wurde der Komturhof* des Ordens, d. h. Sitz des Komturs oder Befehlshabers der Ritter. Sein und der Kirche großer Grundbesitz in der Stadt und um sie wurde vom sogenannten Deutschhof (am Fuß des Krummen Weges) bewirtschaftet. Hier wohnten die landwirtschaftlichen Knechte des Ordens. Für die Bewohner der unteren Stadt mag um diese Zeit die Kapelle zur heiligen Anna* erbaut worden sein; an der kleinen Pforte*, die im Westen nach der Burg hinaus führte, lag im sogenannten Winkel die Kapelle zum heiligen Georg.

* Heinsdorf, Hauptmanns-, Irfers- und Pechtelsgrün sind nach den ersten Siedlern Heinrich, Hartmann,Ehrenfried und Berhold benannt, sieben Dörfer nach örtlichen Eigenschaften: Waldkirchen nach einer Kapelle im Walde, Röthenbach nach dem Ockergehalt des Baches, Weißensand nach dem Quarz des Flußbettes, Plohn -Plan – eben, Abhorn – Ahorn(wald), Schönbrunn – gutes Wasser, Schneide- Grenze (des Kirchsprengels) ergab den Namen Schneidenbach, das nach Treuen zu auch Mundartgrenze ist. * Der Komturhof ist das heutige Museum, er stand aber mehr nach dem Platz zu * nach der ersten Kapelle ist der Annenplatz benannt, Die kleine Pforte ist das Mylauer Tor

1330 bis 1430

Ursprünglich war jeder Bürger der Stadt in der Regel sein eigener Schneider, Schuster und Schmied. Aber schon im Anfang des 14. Jahrhunderts hören wir von allerlei selbstständigen Handwerkern in der Stadt wie Bäckern, Fischern, Fleischern, Köhlern, Schmieden, Stellmachern und anderen, die für den Handel arbeiteten. Auch die Tuchmacherei hatte sich entwickelt. Auf den steilen Hängen um die Stadt, die nur niedriges Gras trugen, weideten die Schafe der Bürger. Die aus der Schafwolle hergestellte Ware wurde nicht nur an den Markttagen an die Einwohner des Kirchspiels verkauft, sondern auch schon auf auswärtige Märkte (z. B. nach Hof in Bayern) ausgeführt.* Der Wohlstand der Stadt lockte Ende des Jahres 1429 die hussitischen Scharen an, die von einem Raubzug gegen die Stadt Magdeburg über das Pleißen- und das Vogtland wieder nach Böhmen zurückkehrten. Sie nahmen die Stadt ein, die König Sigismund mit anderen Orten erst im Jahre 1422 dem Markgrafen Friedrich dem Streitbaren von Meißen verpfändet hatte; dieser hatte dem König 90.000 rheinische Gulden zum Krieg gegen die Hussiten dargeliehen. Mit der Zerstörung der Stadt und der Niedermetzelung ihrer Einwohner trafen die Hussiten zwei Gegner.

* 1464 wurde die Tuchmacherinnung gegründert

1430 bis 1530

Die Verpfändung der Stadt an die Wettiner wurde vom böhmischen König 1459 in eine erbliche, ewige Belehnung umgewandelt, da er das Pfand nicht wieder einlösen konnte. Schon im Jahr darauf überließ Kurfürst Friedrich der Sanftmütige Reichenbach sowie Mylau und eine große Anzahl anderer Orte der Umgebung gegen Zahlung von 3000 rheinischen Gulden dem Ritter Konrad Metzsch auf Schloss Mylau und seinen Nachkommen als erbliches Lehen. Der Ritter wurde Herr der Stadt Reichenbach; ihre Einwohner bezeichnete er hinfort als seine erblichen Untertanen; von ihnen forderte er für seine privaten Zwecke Steuern, Zölle, Zehnten, Geschoß und selbst Frondienste. Auch das Stadt- und Landgericht in Reichenbach wurde Eigentum des Ritters; sein Sitz befand sich zuletzt im Komturhof. Da die Ritter die Stellung des Rates als Stadtobrigkeit und die wirtschaftlichen Vorrechte der Bürgerschaft ( Bannmeile, Befreiung von Wegzöllen und Frondiensten, das Braurecht u. a. m. ) immer wieder zu beseitigen suchten, hat zwischen ihnen und der Stadtverwaltung, aber auch mit den Bauern einiger Kirchdörfer, die als sogenannte Stadtbauern städtischen Grundbesitz vom Rat als Lehen trugen und insofern vom Frondienst befreit waren, jahrhundertelang heftiger Zwist bestanden.* Die Wirren des Bauernkrieges ( 1525 ) haben Reichenbach nicht berührt. Nur nach Beendigung dieser Unruhen führte der Gerichtsherr Burggraf Levin Metzsch im Jahre 1526 in Reichenbach die Reformation ein; er war Schüler und Freund Luthers. Etwa um das Jahr 1500 wird das vierte Tor in die Stadtmauer gebrochen worden sein; bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hieß es das Ne ue Tor, auf dem Stadtplan von 1773 wird es als das Schneeberger bezeichnet. Es war der Ausgang der gleichnamigen Straße.*

* die Gerichtsbarkeit der Familie Metzsch ist 1856, ihr Patronatsrecht über die Kirche 1894 erloschen * heute Lange Gasse

1530 bis 1630

Um die in Sachsen durchgedrungene evangelische Lehre Dr. Martin Luthers wieder auszurotten, zog am 15. April 1547 Kaiser Karl V. im Verlauf des sogenannten Schmalkaldischen Krieges von Eger her zum Kampf gegen den treu evangelischen Kurfürsten Johann Friedrich (den Großmütigen) von Sachsen durch Reichenbach. Er übernachtete nach der Überlieferung im Baumgartenschen Hause am Johannisplatz, wo auch schon Kaiser Karl IV. und seine Gemahlin bei ihren Besuchen in Reichenbach (z. B. 1367) abgestiegen sein sollen. Nach einem der beiden Kaiser hieß die Straße seitdem die Kaisergasse.* Die Erinnerung an die hageren, gelbhautigen, finsteren Spanier, die Karl V. begleiteten, haben die Ortsbezeichnungen „Spanierwiesen“ und „Spanierteich“ am Obermylauer Weg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts festgehalten; dort hatten die Soldaten gelagert. Im Tuchmacherhandwerk lebt die Überlieferung, dass auch deutsche Handwerksgenossen als Streiter den Kaiser begleitet haben. Ihnen wird besondere Tapferkeit und Treue nachgerühmt. Weil sie den Herzog von Burgund, einen Feind des Kaisers, gefangen genommen hatten, soll den deutschen Tuchmachern gestattet worden sein, eine kaiserliche Krone und ein burgundisches Kreuz als Abzeichen zu führen. Beide haben die Umzüge des Reichenbacher Tuchmacherhandwerks jahrhundertelang begleitet; sie ruhen jetzt im städtischen Museum. Eine Woche nach dem Aufenthalt des Kaisers in Reichenbach verlor der Kurfürst in der Schlacht bei Mühlberg an der Elbe am 24. April 1547 Land, Kurwürde und Freiheit. Sachsen fiel, dank der geschickten, wenn auch unaufrichtigen Politik des Herzogs Moritz, an die albertinische Linie des wettinischen Fürstengeschlechts; Reichenbach selbst wurde den Reußen von Plauen zugesprochen. Sie verkauften die Stadt schon im Jahre 1569 an die Wettiner; seitdem gehört sie ununterbrochen zu Sachsen. Der Dreißigjährige Krieg hat die Stadt erst in seiner zweiten Hälfte berührt, dann aber auch oft und schwer getroffen, namentlich hat der kaiserliche Feldmarschall Holk im August 1632 übel gehaust.

* das Baumgartensche Haus ist das städtische Wohlfahrtsamt. Der spätere Name Kaiserstraße ist der sinnlosen Bilderstürmerei nach dem Umsturz von 1918 zum Opfer gefallen

1630 bis 1730

Der Friede von Münster und Osnabrück machte im Jahre 1648 dem entsetzlichen Krieg ein Ende, der katholische und evangelische Volksgenossen ein Menschenalter lang gegeneinander hetzte, aber auch Dänen, Schweden, Franzosen und viele andere fremde Soldaten deutsches Land verwüsten ließ. Das Ende des Krieges sah unser Vaterland als eine geistige und wirtschaftliche Wüste und als Spielplatz ausländischer Mächte. Reichenbach hat sich dank der günstigen Entwicklung des Tuchgewerbes von den Kriegslasten rasch erholt. Betrug die Zahl der Wohnhäuser 1653 490, so stieg sie bis zum Jahre 1688 ( trotz des Brandes von 1681, der 135 Häuser einäscherte ) auf 593 und erreichte 1694 die Zahl 655. In gewissem Maße trug zur Aufschwung bei, dass die Stadt für die Zeit von 1657 bis 1718 unter der Herrschaft einer wettinischen Nebenlinie, der Herzöge von Sachsen-Zeitz, stand; sie errichteten in Reichenbach eine Superintendentur und ein Kreisamt, die der Stadt höhere Bedeutung gaben. Neues Unheil betraf sie, als sie im Jahre 1718 wieder an ihre alten Landesherren zurückfiel. Das war damals der Kurfürst Friedrich August, der unter seinem Beinamen als August der Starke und als König von Polen bekannter ist. Seine Außenpolitik verwickelte Sachsen in den Nordischen Krieg; in seinem Verlauf war Reichenbach fast das ganze Jahr 1706 von schwedischen Truppen besetzt. Sie haben der Stadt schwere Opfer gekostet. In diesem Jahre trafen hier der Kurfürst und König Karl der Zwölfte von Schweden zusammen. Kaum vernarbten die Wunden dieses Krieges, so brachte der Stadtbrand von 1720 Schlimmeres Unheil mit sich. Er zerstörte 502 Häuser und ließ die meisten Handwerker des Tuchgewerbes verarmen. Viele zogen aus Reichenbach fort und verpflanzten ihr Handwerk in andere Gegenden Deutschlands. Aus der geistigen und wirtschaftlichen Enge der Stadt entsprang um diese Zeit ein Kind, dessen Name mit dem Reichenbachs untrennbar verbunden ist; am 9. März 1697 wurde dem Metz‘schen Gerichtsdirektor Daniel Neuber eine Tochter Caroline geboren, die unter ihrem Frauennamen als „die Neuberin“ bekannt und berühmt geworden ist. Ihre feurige Natur trieb sie aus dem Elternhaus; sie wurde „eine der schönsten und geistvollsten Frauen der Rokokozeit“.* Sie verbannte den Hanswurst von der deutschen Bühne und hob mit Gottsched die Schauspielerei zur Höhe der Kunst empor; dem Talent ihres jungen Landsmannes Gotthold Ephraim Lessing schuf sie freie Bahn.

* so Eduard Schmidt in den Kursächsischen Streifzügen (Band 4)

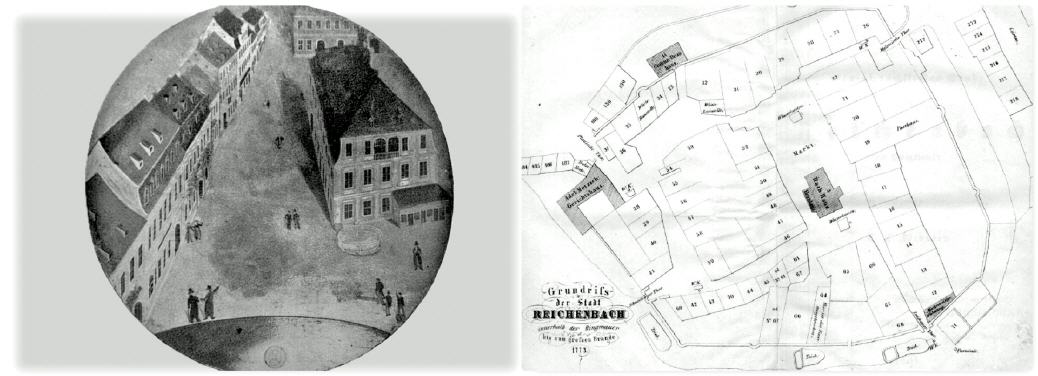

1730 bis 1830

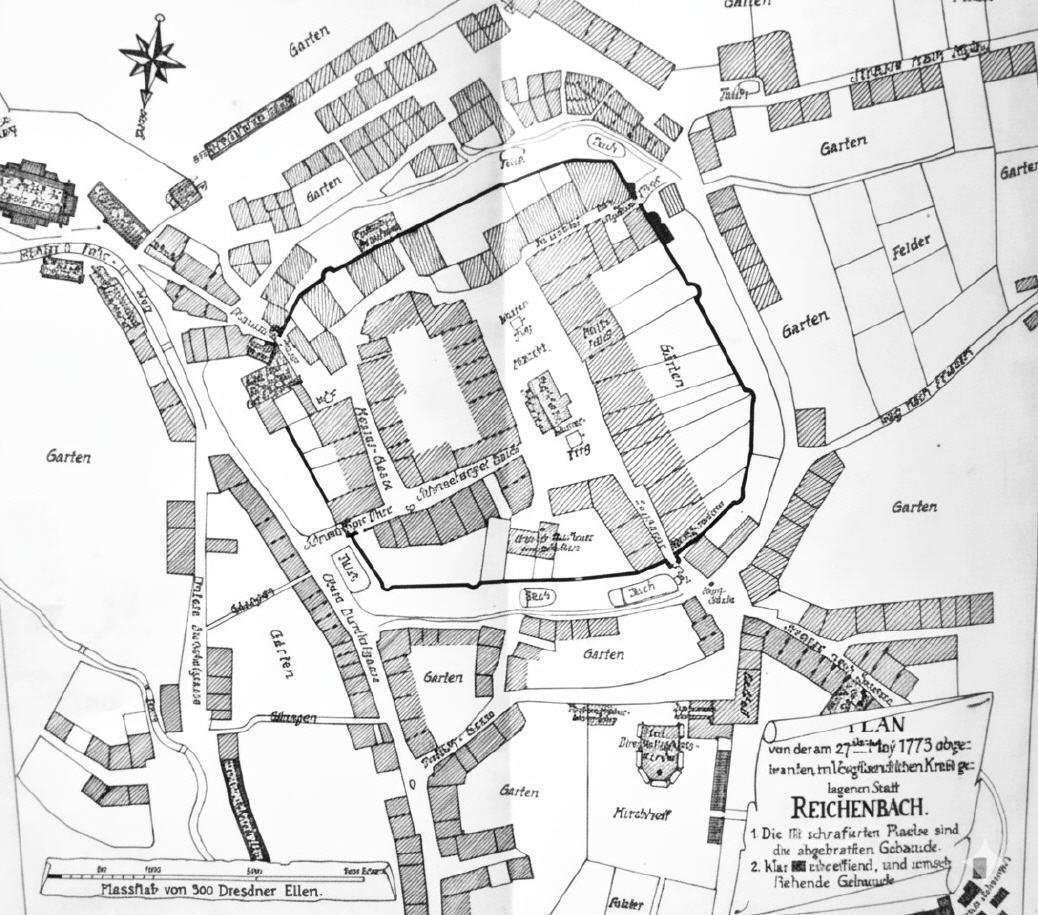

Der Brand von 1680, die schwedische Einquartierung im Jahre 1706 und die Feuersbrunst von 1720 hatten die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung so verwirrt, dass diese im Jahre 1735 einer gerichtlichen Zwangsverwaltung unterstellt und die Ratsmühle im kleinen Anger verkauft werden musste, um die drängenden Schulden der Gemeinde abzustoßen.* Der veralteten, schwerfälligen, unübersichtlichen Wirtschaftsführung und Verwaltung des Rates suchten die Rats-, sowie die Stadt- und Gemeindeordnung von 1742 abzuhelfen. Der Siebenjährige Krieg brachte neue Unordnung. In den Jahren 1758 bis 1761 nahmen die Einquartierungen kein Ende; Sachsen, Preußen, Österreicher lösten einander ab. Gefechte in nächster Nähe Reichenbachs fanden statt am 7. Juli und 1. Dezember 1758, am 1. Mai 1759 und am 25. Juni 1762. Zuweilen verirrten sich Kanonenkugeln bis in die innere Stadt. Die Kosten des Krieges für die kleine Gemeinde von etwa 3300 Seelen werden vom Chronisten mit rund 110.000 Talern berechnet.Nach dem Frieden von Hubertusburg hatte die Bürgerschaft sich gerade zehn Jahre erholen können, als der Stadtbrand vom 27. Mai 1773 273 Häuser in Asche sinken ließ. Seinem Gesuch um Unterstützung an die Staatsregierung legte der Rat einen Plan der oberen Stadt bei; es ist der älteste (wenn auch nur teilweise) Stadtplan von Reichenbach. Das völlig verlotterte Schulwesen der Stadt wurde im Jahre 1795 neu geordnet.Die Lage an der großen Heerstraße brachte es mit sich, dass die Stadt auch von den Kriegen Napoleons des Ersten in besonders hohem Maße betroffen wurde. Buntes Völkergemisch führte der Korse in den Jahren 1806 bis 1813 durch Reichenbach hindurch. Bis zum Schluss des Jahres 1810 waren es etwa 200.000 Mann. Am 16. Mai 1812 und am 4. August 1813 weilte der Kaiser selbst in Reichenbach.Bei einer Kriegshandlung hat der hiesige Holzförster Bidermann eine wichtige Rolle gespielt. In der von Zwickau nach Chemnitz führenden Straße lagerte eine Abteilung französischer Artillerie. Ein Teil des Lützowschen Freikorps unter dem Rittmeister v. Colomb überfiel am 28. Mai 1813 die Franzosen, sprengte die Geschütze und die Munition und nahm die 360 Mann starke Bedeckung gefangen; Wegweiser der Preußen war jener Förster. 15.000 verwundete Soldaten, Opfer der Schlacht bei Leipzig, wurden bis zum Jahre 1815 in Reichenbach gepflegt. Neues geistiges und wirtschaftliches Leben regte und entwickelte sich, nachdem der Krieg gegen Napoleon die deutschen Stämme einander nähergebracht hatte. Die Schlagbäume vor den Toren waren schon im Jahre 1800 gefallen, 1817 wurden die Gräben und Wälle eingeebnet,1825 trug man die Türme und die Stadtmauer ab, die keinen Verteidigungswert mehr besaßen. Die Tuchmacherei, die seit dem Brande von 1720 nicht mehr selbstständig, sondern im Lohn auswärtiger Unternehmer gearbeitet hatte, erholte sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts durch die Einführung der Baumwollweberei und die Verarbeitung der Merinowolle und des Kammgarns. Die von Napoleon im Jahre 1806 gegen England verhängte Kontinentalsperre, die den wirtschaftlichen Wettbewerb des Inselreiches und seiner Kolonien ausschaltete, trug wesentlich zur Erstarkung des Reichenbacher Tuchgewerbes bei. Es stellte damals die Kraft des Wassers in den Dienst der Spinnereien, die an den Bächen sogenannte Spinnmühlen errichteten. Ob die Überlieferung, dass im Jahre 1819 in Bernhard Keßlers Kammgarnspinnerei in Reichenbach die erste Dampfmaschine aufgestellt worden sei, auf Tatsachen beruht, ist nicht zu beweisen. Die Verfassung des Landes wurde 1831 geändert; eine erste Kammer und ein Landtag traten neben die Regierung des Staates. Die Städteordnung von 1832 beseitigte durch die Schaffung von Stadtverordneten die Alleinherrschaft der Stadträte. Der Stadtbrand vom 2. Juni 1833, der 308 Häuser und das Rathaus verzehrte, 2040 Menschen obdachlos machte und einen Schaden von 700.000 Talern anrichtete, war der Abschied von der Zeit alter Sorglosigkeit und Unordnung im Haus- und Straßenwesen.

* heute Schusters Fabrik

1830 bis 1930

Das verflossene Jahrhundert hat das äußere Gesicht der Stadt ebenso verändert wie ihr inneres Leben und Gefüge, die Wirtschaft, die Verkehrsverhältnisse und die gemeindliche Verfassung. Im Jahre 1830 betrug die Zahl der Einwohner 4.500, 1860 rund 10.000; 1930 erreichte sie nachder Verschmelzung mit den Landgemeinden Oberreichenbach (1908) und Cunsdorf (1924) die Zahl von rund 32.000. Eine natürliche Zunahme durch steigende Geburtenzahlen ist durch die Folgen des verlorenen Krieges gegen eine ganze Welt ( Kriegslasten, Geldentwertung, Arbeits und Wohnungsmangel ) nicht eingetreten und nicht so bald zu erwarten.Die starke Zunahme der Einwohnerzahl im Zeitraum zwischen 1830 und 1900 auf 24.500 verdankte die Stadt politisch der Einigung der deutschen Stämme durch die Kriege von 1864,1866 und 1870/71 und der Einführung der Freizügigkeit, wirtschaftlich der Aufhebung der Binnengrenzzölle zwischen den deutschen Staaten durch die Gründung des Zollvereins im Jahre 1834 sowie dem Eisenbahnbau und der Dampfmaschine. Die Bahnlinien von Breslau und Berlin nach dem Süden machten Reichenbach zu einem Knotenpunkt des großen Verkehrs: sie sind geographisch und wirtschaftlich Nachfolger der alten Süd-Nord-Straße. Am 14. Mai 1846 wurde die Bahnlinie von Leipzig her eröffnet; am 15. Juli 1851 fuhr der erste Zug über die Göltzschtalbrücke; 1858 wurde die Strecke von Dresden her fertiggestellt.Wie die Dampfmaschine die Zahl der selbstständigen Unternehmer verringerte, die Herstellung der Ware vervielfachte und diese verbilligte und den Stand der abhängigen Lohnarbeiter schuf, so ermöglichte erst die Eisenbahn (und das Dampfschiff) den raschen und wohlfeilen Absatz der Ware über große Entfernungen. Durch ihre Lage wurde die Stadt der Mittelpunkt des Industriegebietes, das Mylau, Netzschkau, Neumark und Greiz mit umfasst. Mit dem Wachstum der Bevölkerung stiegen die kulturellen und geistigen Ansprüche, die Zunahme der wirtschaftlich Schwachen machte soziale Hilfe nötig. Das Stroh- und Schindelbau, der Holz- und Lehmbau verschwanden nach dem Brande von 1833; eine Bauordnung beseitigte die willkürlich vorspringenden oder zurückweichenden Hausecken. Das Rathaus wurde aus der Mitte des Marktes an dessen Nordseite verlegt. Ragten noch 1833 die Dachrinnen bis in die Mitte der Fahrstraßen und mussten die Postwagen zuweilen tagelang vor dem Schlamm der überschwemmten Furten von Raumbach und Göltzsch haltmachen, so sorgte man um die Mitte des Jahrhunderts für eine geregelte Entwässerung der Häuser und für Überbrückung der Bäche. Bürgersteige und Straßenpflaster wurden angelegt und schufen dem Verkehr Bequemlichkeit und Sicherheit. Gaslaternen traten seit 1859 an die Stelle der Rüböl und Steinöllampen; die elektrische Beleuchtung folgte nach 1911. Seit 1854 treten ganz allgemein Straßennamen an die Stelle fortlaufender Hausnummern.Grüne und blühende Anlagen entstanden auf dem Solbrigplatz, es folgten der Park auf der schönen Aussicht, der Stadtpark und der stillgelegte Alte Friedhof als die größten. Zahl und Ort der öffentlichen Gebäude zeigen an, wie sich die Aufgaben der Gemeinde, des Staates und des Reiches auswirken. 1883 wird die Weinhold-, 1896 die Albertschule erbaut, Gewerbe- und Handelsstand errichten die Gewerbe- und die Handelsschule, 1883 entsteht das Gebäude der Realschule, die 1914 zum Realgymnasium ausgebaut wird; 1899 erhält die Webschule ein eigenes Heim, das 1927 durch den Bau an der Klinkhardtstraße ersetzt wird. Real- und Webschule sind das Werk des großen Schulmannes Karl Bruno Weinhold. Aus dem Ende des 19. und aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammen das Krankenhaus, der Schlachthof, das Alters- und das Kinderheim und andere mehr. Die Landwirtschaft hat seit 1830 ihre alte Bedeutung mehr und mehr verloren, je kräftiger das Tuchgewerbe und andere Fabrikarbeit wuchsen. Überall und oft störend ragen Schornsteine mit langwallenden Rauch- und Rußfahnen. Die allgemeine Entwicklung der Stadt und der Sitz von Behörden des Staates und des Reiches in ihr haben die Bedeutung Reichenbachs für den Milingau gesteigert. Ihre Schulen stehen der ganzen Nachbarschaft offen; ein großer Teil aller im Stadtkrankenhaus gepflegten Personen stammt vom flachen Land und aus den Schwesterstädten. Die Gasanstalt liefert Gas in andere Orte, an das Eltwerk sind mehr als 70 Gemeinden angeschlossen. Die Vorstellungen des Stadttheaters, der Konzerte und Schauspielhäuser, die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Stadtkapelle, das Museum des Vereins für Natur- und Altertumskunde im früheren Komturhof u. v. a. ziehen den Besuch von auswärts in die Stadt. Amts- und Arbeitsgericht,Reichsbanknebenstelle, Post, Zoll- und Finanzamt, die Banken, das städtische Krematorium dienen dem ganzen Bezirk um die Stadt.Hervorragende Stadtkinder dieses Zeitabschnittes sind der Tierzeichner Fedor Flinzer ( geb. am 4. April 1832, gest. 14. Juni 1911 und Otto Eduard Schmidt ( geb. am 21. August 1855. )

Nach den Aufzeichnungen von Philipp Wagner, Bürgermeister i.R.. der Stadt Reichenbach/Vogtl. Veröffentlicht im Verlag Emil Müller im Jahr 1934

Letzte Änderung am Sonntag, 7. Dezember 2025 um 19:12:25 Uhr.

Zugriffe heute: 4 - gesamt: 288.